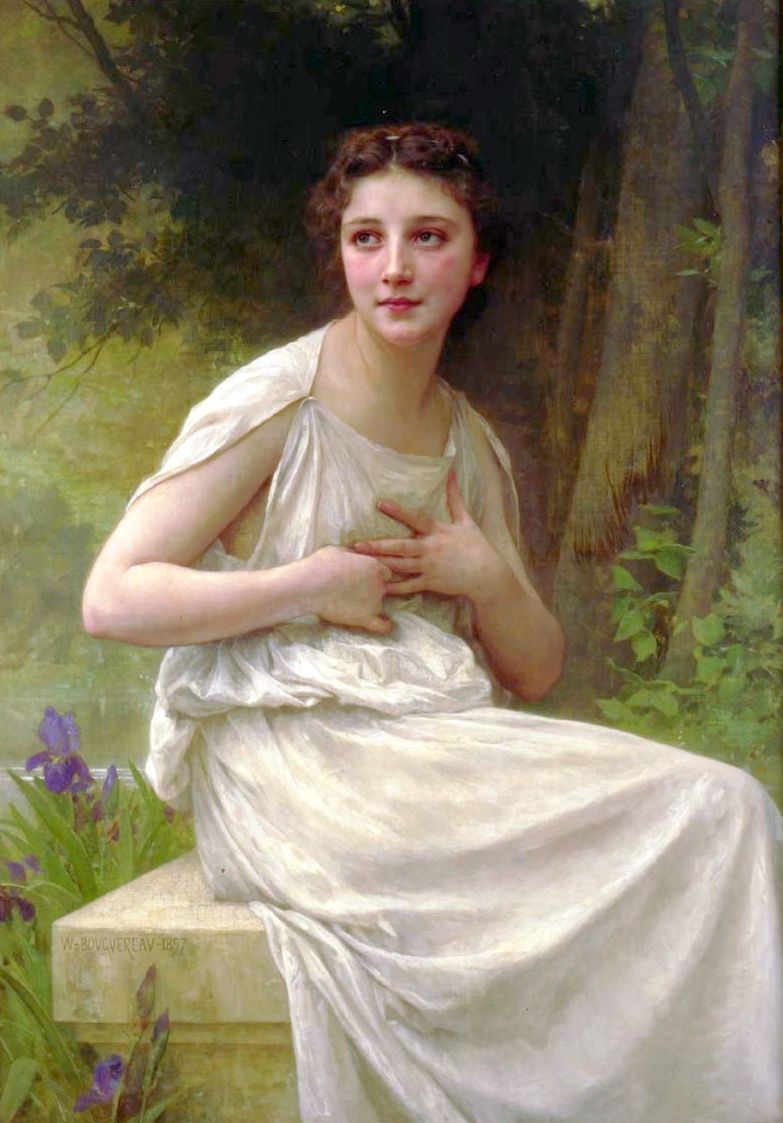

Представляем Вашему вниманию статью Бориса Асафьева. Впервые напечатана отдельным изданием в 1947 году Музгизом. Данная публикация иллюстрирована картинами Адольфа-Вильяма Бугро.

Что касается "Чародейки", то в либретто она будет неузнаваема. Останется только суть дела; но разработка сюжета будет совсем иная, и главным персонажам будут приданы новые характерные оттенки, вследствие чего они явятся человечнее, симпатичнее, живее и теплее.

Развязка тоже подвергнется коренной переделке.

(Из письма Чайковского к П. А. Перелецкому от 21 апреля 1885 г.)

Данная работа о "Чародейке" - опере Чайковского - написана в силу своеобразных качеств этого произведения не в форме последовательного анализа последовательных звеньев музыки, а в виде эпизодических бесед об интонационно-смысловой направленности составляющих оперу элементов. Интонационным анализом я считаю осознание реализуемой смыслово музыки в ее процессе звучания, в произнесений, в осмыслении того, что слышится, а не одно лишь констатирование умения сочетать и соотносить элементы и схемы произведения вне их слышимости: такой анализ "вне интонирования" - анатомический разрез, его может осуществить и глухой! Надо стремиться так повествовать о музыке, чтобы чувствовалось ее звучание, и тем вовлекать в жизнь музыки.

Выбранная Чайковским драма вызвала в нем большое напряжение творческих способностей. Становясь музыкой, эта драма, повествующая о гибели прекрасного существа в суровых условиях старинного русского быта, отражала вековое противление русской женщины насилию и хищничеству. Стихийное сплетение человеческих страстей, объединившихся с суеверием, взволновало композитора и толкнуло его так запечатлеть в музыке красоту души Чародейки, чтобы образ ее стал обобщенным художественным явлением и описание трагической судьбы Насти средствами задушевной лирики звучало бы защитой прав каждой женщины на борьбу за свое чувство и за полноту раскрытия личности.

Возвращение с рынка

Музыка Чайковского обладает удивительным свойством: сочетанием широких симфонических горизонтов и массивов с интимной душевностью. Словно со страниц произведений великого композитора слышен зов от сердца к сердцу. Музыка беседует со слушателем. Как в жизни: мать с ребенком, девушка с любимым, друг с чутким другом, мудрец с учеником и поклонником. Чувствуются интонации глубокой скорби, нежной застенчивой ласки - так и хочется напомнить про жалобу Купавы из музыки к "Снегурочке", - слышны приветливые речи родственного сердца, вопросы к жизни, страдания одиночества, радости любовных встреч - впрочем, не перечислить! Попробуйте, например, поиграть для себя, допустить в душу свою "мимолетные музыкальные сказы" "Детского альбома". Прислушайтесь, как с вами заговорит эта музыка и как вы распознаете в ней свое сердце и сознание на пороге жизни, вникающие в домыслы, сказы, указания, внушения близких людей, и не только людей, но и вещей и всего бытового окружения и, конечно, природы. Все это же еще на наибольшей высоте и острой чуткости "звучит" в балете "Щелкунчик". Но и в любой симфонии и опере Чайковского, рядом с их эстетическими красотами и профессиональными художественными ценностями, вы всегда должны будете признать, что главное в музыке - то, что застигает душу, - состоит в постоянном присутствии того свойства, о котором Пушкин сказал: "Звучал мне долго голос нежный и снились милые черты...", - голос от сердца к сердцу, из глубины души. Конечно, это свойство присуще не только музыке Чайковского, но бывает вовсе не у многих композиторов, Ну, Глинка, Шуберт, не всегда Шуман, даже Шопен реже, кое в чем существенном Григ, Дебюсси - прошу понять - умели так направлять музыку, что она дышала вам в сердце. Но все-таки так, как, у Чайковского, - далеко не всегда. Его музыка не только отзывается на все человечнейшее в человеке (отзываться могут и философский диалог и учебник психиатрии!), как и литература и поэзия, даже архитектура, а она просто беседует обо всем, что для вас дорого и чего вам не хватает в ежедневной суете. Она всегда знает именно то, в чем вы - один в пустыне, и поведет к источнику. И в вас утихнет страдание. Мало всего этого. Музыка Чайковского - рискну на более простое сравнение - занимательна, как хорошие классические романы, особенно наших русских классиков, внушающих отношения- этически серьезные - к людям, к жизни. Но и вообще она - психореалистическая музыка, и потому именно музыка глубин XIX века, т.е. анализов человеческих душ. В ней и Бальзак, и Флобер, и Толстой, а также и Чехов! Трудно представить без Чайковского "Трех сестер" и "Вишневый сад" и ряд чеховских новелл ("Дом с мезонином" и даже "Степь"). А впрочем, суть европейского романа в Чайковском еще чувствуется в постоянно обращенном к любой странице музыки вопросе: ну, а что же дальше? "Скорее", "еще", "вперед", "каков конец?" - словом, всегда хочется, чтобы "продолжение следовало"...

Среди замечательных опер Чайковского особенно "Чародейка" поставила в тупик современников. Как раз она-то и была первым по своей целеустремленности русским симфоническим и бытовым романом о русской девичьей душе - первым истинным романом в русском музыкальном театре. Именно романом - с природой, с действием у русской реки, с задушевными признаниями (отсюда песенно-романсный тонус), с русской гульбой в слободке заречной, с суеверными оберегами от жизни, с русской жестокой ревностью и местью, с жуткой страстью сильных, суровых характеров, с преклонением перед красотой и - рядом - с дикой, слепой к ней ненавистью.

Все это потребовало от композитора совершенно исключительной по напряжению сил творческой работы и поисков "формы абсолютно не формальной" и гибких интонаций, подобно тому как их искал Лев Толстой, подолгу и страстно, например в "Анне Карениной", или когда он мучился над обликом Катюши Масловой в момент ее появления в суде. И столько же в "Чародейке" Чайковского художественного обаяния от типических русских характеров, насыщенных безмерными запасами жизненных сил, сколько и приговора красоте, вносящей раздор в готовый окаменеть быт, - приговора, диктуемого наказами русской суровой были.

Опера "Чародейка" - произведение не без художественных противоречий. Оно не знает непререкаемой убедительности мастерства и неведомой силы воздействия музыкальной драматургии, скажем, "Пиковой дамы", и потому занимает особое и в некоторых отношениях исключительное положение в музыкальном театре Чайковского, в его творчестве в целом и в русской музыке вообще. Если не по стилю музыкального языка, не по сходству интонаций, то по основной образно-тематической, вернее, сюжетной линии, она связана с "соответной" "Снегурочкой" (как музыкой к весенней сказке Островского самого Чайковского, так и одноименной оперой Римского-Корсакова) и "Царской невестой" Римского-Корсакова. Тема это: красота вносит с собою раздор, зависть, ревность и соперничество, а в итоге - неизбежная гибель существа, ею наделенного. Тема давняя, и былевая, и исконно сказочно-народная, как и сказы о похищенной и - подвигами - возвращенной красоте, а с нею - свете, тепле и радости. Решения, данные двумя русскими великими композиторами, глубоко различны, но их тяготение сюда, к данной сфере звукообразного раскрытия народных раздумий о судьбе женской красоты в окружающей былевой действительности, было не случайным и связывается с огромным кругом тем о женской доле.

Любопытно наблюдать, как Римский-Корсаков не пропустил "Чародейки" и внимательно в нее вслушался, несмотря на недоумение, с каким была встречена эта опера при первой постановке. Внимательность его шла как раз по сходственным линиям мужского соперничества (в "Царской невесте" жениховство) и эволюции характера и психики героинь под воздействием выраставшей вокруг борьбы. В обеих операх точно так же последовательно из былевых особенностей сюжета вытекает суеверная линия чародейства и ворожбы. Я не хочу сказать, что Н.А. Римский-Корсаков не взял бы меевской "Царской невесты", если бы сходная по сущности ("красота несет раздор") тема не была вынесена Чайковским через драму Шпажинского.

Сама значительность темы взволновала обоих композиторов, хотя они шли по различным литературно-драматическим рельсам. И все-таки очень уж бросается в глаза, что Римский-Корсаков не миновал примера "Чародейки" и, следовательно, постиг значительность более раннего выступления Чайковского, никем так проницательно не разгаданного. Достаточно указания на один существенный фактор параллелизма: у Кумы Насти (героиня "Чародейки") и у девушки Марфы ("Царская невеста") по две существенные для их характеристики арии, симметрично в действии расположенные, но - что важно - на далеком взаимном расстоянии друг от друга раскрывающие оба образа сходными, но стилистически противоречивыми приемами: первая ария у обеих строится на музыке любования окружающей действительностью, природой, бытом, на повествовании о счастливой доле или гармоничном согласии личности с тем, что вокруг. И музыкальный язык обеих арий как бы направлен на образ, данный извне, с преобладанием общерусских интонаций. Иное дело вторые арии героинь в той и другой опере: музыка их теряет напевно-народный тонус и насыщена романсовым романтическим лиризмом без подчеркнуто народной интонации. Героини поют о себе и для себя, о своем внутреннем мире, о душевной боли и разрушенном счастье, и язык музыки субъективизируется. Это один пример. Много интересного можно приметить - разумею присутствие корсаковского глаза - из сопоставления образов Грязного и Князя, Любаши и Княгини, точно так же из решения симфонических ситуаций и т.д. Словом, при всей своей обособленности "Чародейка" Чайковского не оказалась изолированной, будучи в своей основной тематической тенденции доразвита чутким и вдумчивым младшим (хотя с разницей только на четыре года) современником, и тоже в жанре бытовой драмы или, ближе сказать, русской драматической были.

В сказочном плане Римский-Корсаков потом еще и еще развивал темы красоты плененной и красоты хищнической ("Кащей Бессмертный", образ Февронии в борьбе с издевательским сарказмом Гришки или образ прекрасной хищницы Шемаханской царицы с вызванным ею раздором). Но эти варианты отстоят уже далеко от исторической были о "Чародейке" и ее прорастания в "Царской невесте".

Весенний бриз

Указав на закономерность возникновения оперы Чайковского и на ее отражение в музыкальной драматургии Римского-Корсакова, попробуем выяснить все же обособленные стороны "Чародейки", так смутившие современников. Что в ней оказалось непонятного? Попробуем, прежде всего, дать представление об общем начертании "Чародейки".

Это произведение отличается прежде всего своей широко развернутой конструкцией, будучи составлено из четырех массивных актов. В каждом из них композитор добивается непрерывности изложения, целеустремленной повествовательности. Каждый акт - самодовлеющая отдельность. Последующий акт контрастен. Так, первое действие - мощный пленэр. В ариозо Кумы ("Глянуть с Нижнего") это основное чувство - чувство могучей дали и неоглядного простора - суммировано с наибольшей убедительностью. Громадное звуковое полотно - вот первый акт "Чародейки" - с чертами ораториальности. Конечно, предок этого полотна в русской музыке - насыщенная богатырским дыханием интродукция "Руслана и Людмилы" Глинки, хотя интонационного тождества тут нет и принципы постройки иные. Во втором акте действие уходит внутрь, но еще не в замкнутый интерьер. В нем дано накопление страстей, их предгрозовой рокот, а вместе с тем привносится сюда же обольщение семейным уютом и сыновним почитанием семейственности (диалог Княгини и Княжича). Изложение опять стремится к повествовательной непрерывности. Диалоги из звеньев эмоциональных подъемов и спадов с лирическими порой остановками и сменами то плавных, то взбудораженных ритмов. Народный бунтарский эпизод переводит музыку этого акта в подготовленные народными сценами первого действия эмоции. Но зато третий акт, где страсть стала душной, свинцовой, замыкается в тесноту интерьера, и напряженное развитие драмы свершается в треугольнике действующих лиц (Кума, Князь, Княжич), вершиной которого все время является образ Чародейки (Кума Настя). Даже замечательный своим расцветанием любовности, покоряющей слушателей, диалог-дуэт (Кума и Княжич) не растворяет предгрозовой атмосферы. Нагнетание ее идет и дальше через весь четвертый акт к завершению драмы в стихийной буре. Это симфонически развитое crescendo действия оперы - от спокойно-величавого созерцания Оки - Волги и быта заречной слободы через сквозное становление страстей и интриг к финалу, где развязка человеческой любви и ненависти поглощается грозой и бурей, - создано властью музыки Чайковского. Создано с мастерством, равным умению великих романистов реалистического стиля, с той разницей, что столь развернутое романическое повествование воспринимается не "с напечатанных букв", а рассказом непосредственных интонаций и озвученных ритмов. Логика, с какой в "Чародейке" происходит смена ритмов (начиная уже с интродукции), смена, диктуемая и внешним и внутренним ходом действия и контрастами чувствований, не уступает жизненному пульсу и "разверстке" поступков в лучших литературных повествованиях о трагедии даровитых женских натур, задохшихся в быту. Но ритм литературного повествования, ритм как отражение поступи действия, этот ритм - наложенная сетка на поток жизни в сравнении с ритмом музыки, воплощенным в интонациях, когда одновременно до слуха доходит и выражение душевного состояния через такие-то и такие-то средства и формы и ощущается чувство так, что и сам его испытываешь.

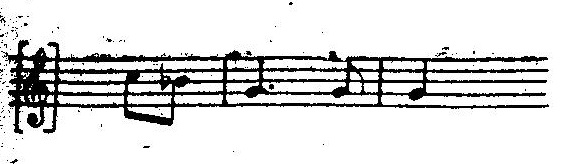

Я не столько удивляюсь в "Чародейке" мелодическому богатству, сочности и эмоциональной отзывчивости гармоний и действенности оркестра, сколько именно становлению ритмов, управляющему повествованием. В первом акте, с его многообразием действующих лиц и эпизодов, ритм - пульс, ритм - наглядность человеческой поступи, ритм - организация элементов, составляющих музыку, ритм - распределитель дыхания, ритм - пластика действия и т.д. Все эти перевоплощения ритмического начала составляют единый, управляющий данной яркой картиной жизни источник взаимосвязи явлений и их смен. Чайковский добивается такой естественности хода действия, что никакой ритмической навязчивости не ощущается, ритмозакономерности словно нет. Но если бы ее в самом деле не было - не возникало бы в восприятии ничего, кроме хаоса. А между тем даже громадная роль, которую в музыке первого акта в различных своих составах играет напевно-русская интонация, попевка кварты с секундой внутри, например:

или или  или или

и т.д. и т.д. служит ритмообъединяющим элементом повествования. Вот еще один пример из последнего акта: и т.д. и т.д. служит ритмообъединяющим элементом повествования. Вот еще один пример из последнего акта:

и дальше развитие в мажоре (см. ариозо Чародейки IV акта). Это вроде настойчиво повторяемого слова или речения, вроде часто приводимых эпитетов или различного рода ассоциативных суждений - словно арки, связующие различные моменты повествования.

Мы, музыканты, обычно питаем большой интерес к завершенным в себе крупным и малым схемам конструктивно-метрического склада и забываем, что давно уже музыка формируется в ряде произведений как своего рода прозаическое повествование с включением в него округленных метротектонических эпизодов. Опера так называемого ариозно-речитативного стиля, и особенно русские оперные школы содержат в этом отношении многообразные поучительные примеры. "Чародейка" занимает здесь с точки зрения ритмованной повествовательности очень яркое место. Кантиленные эпизоды, романсовые, песенные инкрустации - что-то соответствующее гоголевским лирическим отступлениям в его прозе, которая очень и очень - русско-оперная.

Мелодическое содержание, всегда щедрое у Чайковского, в "Чародейке" поражает своим изобилием и сочностью. Будто предела нет вокально-кантиленному изъявлению замыслов композитора! Каждый главнейший образ впечатляет характерными для него снопами мелодий, каждая диктуемая ходом драмы выпуклая ситуация излучает все новые и новые, задевающие своей сердечностью внимание слушателей мелодические узоры. Сплетаясь с чутким оркестровым симфоническим потоком музыки, то внушающим, подсказывающим, то укрепляющим и развивающим или довершающим высказывания человеческих голосов, вокальная кантилена оперы образует действительно "чародейную", волнующую, зовущую к себе красоту чувств и помыслов. Именно так действует на нас безграничным дыханием своих рек, полей, лесов, всем "длящимся", в даль зовущим сочетанием своих живописных качеств русская природа: она тоже по-своему поет.

Думаю, что Чайковского именно пленило то, что действие "Чародейки" становится и свершается у великой русской реки, и его воображение было взволновано русской неоглядностью. Волга и оказалась - в ее течении и в перспективности видов на могучий ее простор - главной симфонически раскрываемой темой всей оперы, инициативным, возбуждающим творчество образом. Недаром вступление к "Чародейке" развивается из напева-тезиса "Глянуть с Нижнего", становящегося величанием красоты стихийного речного простора, красоты, которую не затуманить никакому наплыву человеческих хищных страстей. Теме "у великой реки" сопутствует в действии оперы ясной открытостью любовного чувства душевный мир русской красавицы - Кумы Настасьи.

Волна

В ее красоте - ее гибель; окружающее темное царство воспринимает свое же влечение к природной и душевной человечности Насти как власть чародейства. Драма возникает из сопоставления сочувствия и сопротивления ее красоте. Зависть, гордость, ревность, лицемерие, чувственность в ее насильническом облике (Княгиня - охранительница семейных заветов, Князь - ослепленный страстью хищник, дьяк Мамыров - властолюбивый ханжа) - тени, пытающиеся затмить светлый образ, в то время как в окружающей Куму народной среде природное постижение "правды красоты" сказывается в радостном, приветливом содружестве: где девичья краса, там жизнь, свет, тепло, свободное цветение человечности! Хоры первого акта с силой и вольнолюбивой открытостью сердца, отвечающего вековым волжским молодецким навыкам, всецело раскрывают перед слушателями русское народное сочувствие прекрасному. Чайковский очень акцентирует и длит эпизоды, утверждающие рост состояний радости из общения с человеческим существом, в котором все - внешний облик, обаяние души, сказывающееся в голосе и повадке, словом, жизнепроявляемость - заставляет окружающих острее ощущать действительность. В данном отношении музыка первого акта "Чародейки" - своего рода единственный пример, где раскрывается в постепенном росте массовое чувство солидарности перед властью человеческой красоты, явленной в полной завершенности. Тем острее и напряженнее воспринимается финал акта - первое столкновение Насти с темным царством, с людьми иного, насильнического склада, кончающееся якобы победой Кумы.

Не входя в подробности дальнейшего развития драмы, надлежит суммировать основную удачу композитора: Чайковский чутко и психологически детально поддерживает напряженность действия путем все большего и большего нарастания сочувствия героине, т.е. Куме Настасье, средствами постепенного втягивания слушателя в богатства ее внутренней душевной жизни. Шаг за шагом осветляется любовное чувство Насти. Противясь хищнической страсти Князя, ее сердце излучает все сильнее и сильнее женское прекрасное стремление к любви взаимной, готовой к самопожертвованию, идущей навстречу любой опасности, чувству отнюдь не рабскому, чувству, в котором жизненный рост человеческой личности достигает вершин светлой страстности и благородства. Чайковский ведет Настю, акт за актом, через непосредственное чувство и опосредствованные столкновения (например, с Княгиней, ненависть которой к "чародейке" питается оговорами клевещущей молвы), к неизбежной гибели, но так, что на этом пути - развитием музыки - психический облик ее становится все привлекательнее и привлекательнее, становясь носителем лучших душевных качеств русских девушек и женщин, как они, эти качества, всем ведомы и отражались не только в великом русском женском движении к самостоятельности, но и в бесчисленных подвигах самопожертвования ради поддержки любимых и дорогих личностей.

Вот с этой точки зрения почти не принято было приглядываться к музыкальному театру Чайковского. И дело тут не во внешней интриге сценического действия, не в сюжетах различных эпох и исторических стадий. Дело в основном качестве оперной музыки Чайковского: в упорном раскрытии душевного благородства и человечнейшей силы женской любви, любви искренней, преодолевающей стихийную страстность во имя этически прекрасного жизненного единения и взаимопонимания жизненных целей, с полной готовностью погибнуть ради утверждения такой любви. Этим, а отнюдь не выявлением натуралистической самодовлеющей чувственности, надлежит объяснять притяжение, каким обладает лирика женских образов Чайковского, их обаяние, их реалистичность, независимо от костюмов, какие они носят. Конечно, сила и колорит чувства иные у Татьяны, Лизы, Марии, Иоланты, Иоанны, Оксаны, но сущность одна, и сущность эта глубоко русская, понятная каждому, кто вдумчиво вчитывается в мемуары, дневники, в переписку, в сказания и легенды, наконец в произведения литературы русской и в женские образы русской поэзии. Особенно в эпоху глубокого напряженного становления русской женской психики, эпоху, как раз совпадающую с интенсивным ростом музыки Чайковского с конца 60-х годов до начала 90-х. Кто, как не Чайковский, умел раскрыть конфликты женских характеров (вспомним драму души матери в "Опричнике"; столкновение материнских и дочерних чувств в "Мазепе"; расщепление между пламенным чувством любви и долга перед родиной и натиском пьянящей страсти в "Орлеанской деве") и кто, как не он, с щедростью великого мелодиста обнаруживал музыкой тончайшие нюансы расцветающего девического чувства в его человечнейшей культуре помыслов (ведь письмо Татьяны Лариной - редчайший по художественной и одновременно реалистичнейший по психологической чуткости и естественности девичьего высказывания документ). Чайковский изумительно снимал покров оперной пошлости и ложного пафоса в своих правдивейших высказываниях о любви в ощущениях и осознаниях русских женщин. Но они, эти высказывания, звучали бы субъективной надуманностью, если бы они не коренились в окружающей действительности и не проявлялись бы со всей глубиной и полнотой в живых явлениях, в характерах и в деяниях.

Жизнь внушала Чайковскому пленяющие своей правдивостью множество людей разного склада женские художественные образы. Рисуя русские нравы, опера "Чародейка" становится особенно примечательной по шекспировской страстности и бурности музыкального выражения, по богатству многогранного показа чувств высокого напряжения в их борьбе, в росте, в столкновениях противоречивых воль, стихийно вовлекаемых в орбиту прекрасной душевности Чародейки. В третьем акте оперы, кульминационном по мелодико-психологическому развитию драмы, умение Чайковского выявить движения человеческой душевной жизни сменами одухотворенных ритмов ("волна за волной") буквально захватывает дыхание. Кума Настя в первой половине акта всей силой воли обороняется от натиска хищнической страсти Князя. Во второй части акта она, напротив, сама вызывает в любимом человеке пламенное юное чувство, естественно пробуждающееся в нем как прорыв молодости за грань бытовых изгородей. В диалогах-дуэтах третьего акта, в обратно симметричном раскрытии женской воли - от самозащиты к иной направленности чувства, к превращению всех душевных сил в мелодию любви в ее ярчайшем цветении - перед слушателями возникает образ Насти во всей своей целостности, в душевной полноте и вместе с тем обреченности. Чайковский противопоставляет росту ее любви столь же сильные враждебные характеры. Тем самым, что он не снижает их, не дает увядать сопротивлению (например, вся роль Князя, яркость фигуры Княгини как жены и матери) на протяжении всего действия, облик Кумы-Чародейки все время обогащается новыми чертами, новыми душевными рефлексами, заостряясь в самозащите и в интенсивном порыве к Княжичу. Настя словно не чувствует, что характер любимого далеко не достигает могущества и полноценности ее любви. Но, порываясь к нему, она тем самым начинает жить всей радостью пламенеющего чувства, всей природой своей. Из простейшего, в сущности, бытового конфликта Чайковский воссоздает один из прекраснейших, несокрушимых в силу исключительной правдивости становления чувства обобщенный образ русской женской души, противящейся неволе.

Строго говоря, вся музыкально-драматургическая форма "Чародейки" обусловлена ритмо-мелодическим раскрытием душевной жизни героини и ее проявлениями - высказываниями. В этом смысле музыка оперы монологична: действующие лица, вступающие в соприкосновение с Настей, раскрываются в зависимости от ее жизнеповедения, начинают воспринимать действительность сквозь свое отношение к Куме, и, таким образом, даже в злобе своей завися от нее. Поэтому, как ни ярка мелодическая выразительность Чайковского в высказываниях окружающей Настю среды, все-таки лишь в ее интонациях и в плавном строе ее ритмов, в пульсировании ее сердца и в динамике ее дыхания проявляет себя прекрасное жизнеощущение. Вот она вся в созерцании волжского приволья, вот она - ласковая, приветливая хозяйка, вот в ней пробуждается самовольная женская причуда в сцене приема Князя и звенит издевательская жилка в поддразнивании Мамырова! Второй акт показывает образ Насти отраженно - сквозь кривое зеркало клеветы и злоречия, суеверия и мстительного ослепления. В третьем акте Настя - в борьбе за право любить так, как ей диктует ее природа. Переход от своеволия к полноте цветения любовной ласки и внешнего наплыва чувств. Тут она сказалась вся. В четвертом акте Настя - уже не чародейка - изживает себя, покорная женской страдной доле, и пассивно следует велениям любви; она гибнет, вся высказавшись. Но досказывается опера романтически стихийным разливом, в грозе и буре, неутоленной страшной страсти Князя. Здесь его образ достигает величия Лира и вершины макбетовского ужаса. Арка переживаний Князя от момента встречи с Кумой в первом акте тянется сюда с неослабным напряжением через всю оперу и здесь только претворяется в дикий разгул потемневшего сознания и ненасытной грубой и алчной воли, встретившей неодолимое сопротивление. Сквозь возгласы смятенной души Князя слышится будто рокот волн вольнолюбивой реки - тоже шекспировская перекличка стихий в судоржных ритмах бури в природе и человеческом сердце.

Ирен

Судьба "Чародейки" - одно из досаднейших недоразумений в истории русского музыкального театра. После первого своего появления на сцене петербургского Мариинского театра, когда спектакль, хотя и под управлением автора, имел лишь почетный успех, опера эта жила далеко не интенсивной жизнью и преимущественно появлялась на малых частных сценах. В постоянный репертуар столичных крупных театров она не входила. Причин тому было много.

Партитура "Чародейки" работалась Чайковским в эпоху творческого перепутья - не с привычной незаторможенностью. Правда, ее создавание окружено значительными высотами музыки Петра Ильича (тут и Пятая симфония, и Третья сюита, и сумрачный гимн душевной надорванности и одиночества - симфония "Манфред"), но все-таки это время было временем подступов к великолепным своей завершенностью и отточенностью мастерства созданиям последней творческой поры, т.е. начиная с партитуры балета "Спящей красавицы", написанной увереннейшей в себе рукой, как бы единым энтузиастическим артистическим порывом, до Шестой симфонии. "Чародейка" принадлежит к числу произведений, где сознание композитора еще не радуется роскошной жатве, пожиная ее. Оно стоит перед настойчиво манящим широкоохватным замыслом, идет вслед этой влекущей творчество мечте и шаг за шагом нащупывает путь ее художественной реализации. Чайковский, ознакомившись с драмой Шпажинского, был до глубины души взволнован трагическим образом Насти: его притянула борьба человеческой красоты за свое место в жизни. Этим образом, все более и более захватывавшим его музыкальное воображение, все четче и четче отлагавшимся в мелодических ракурсах, стала насыщаться его мысль. Тут же рождалось и мастерство, вернее, вырабатывалось, подстегиваемое нетерпеливым чувством и потребностью реализации замысла.

Сущность художественной задачи заключалась в непривычном: центральный образ героини не являлся сразу одержимым страстью и ею влекомым к катастрофе (Татьяна, Мария, Лиза), а пленял постепенным раскрытием биографии через явление - экспозицию - этого образа окружающей среде и отношение к нему отдельных групп и личностей. С такой цельностью раскрытия души на богато показанном русском бытовом фоне еще не была задумана в русской опере ни одна женская роль: в такой спаянности красоты природной и богатства и радушия душевной жизни с вызываемым вокруг волнением. Даже у самого Чайковского биография девушек и женщин в предшествующих "Чародейке" операх была уже и процесс созревания любовной страсти либо давался сразу (романтика любовных встреч), либо своеобразно тормозился личными причудами (Оксана) в полукомедийном плане, либо, в сущности, лишен был внутренней убедительности - становления души (в "Опричнике", в "Воеводе").

Конечно, образ Татьяны в лирическом камерном плане содержал глубокие психореалистические пласты, но в размахе большой оперы уже ближайшее к "Онегину" произведение - "Орлеанская дева" - обнаруживало острые лакуны в становлении как видимой, внешней, так и внутренней душевной жизни героини. Только в "Чародейке" Чайковский решился все оперное действие в широко развернутом плане обусловить борьбой за всестороннее раскрытие личности русской женщины, обвиняемой в чародействе за излучаемое ее красотой и душевной обаятельностью воздействие. Настя, прежде всего, общительное, приветливое, ласковое существо, правдивейший портрет множества русских девушек. В радушии, в приветности - для нее жизнь, и от этих свойств возрастает в ее душе любовь как раскрытие личности во всей ее полноте, а не как хищная чувственная стихия. В любви для нее глубже и глубже ощущается радость жить.

Хоть отчасти и подготовленная всем предшествующим периодом оперных опытов, "Чародейка" предстала Чайковскому во многом как новый путь. Отсюда неровности и нащупывания в процессе творчества, отсюда и своеобразие мастерства: бурные взлеты щедрого воображения при некоторой тяжеловесности фактуры и вязкости звукоткани. Словно, записывая находки собственной фантазии, композитор тут же со стороны наблюдает, как это все формируется. Чайковский несомненно ощущал то недосказанности, то перегрузку, длинноты - поэтому намечал купюры, по-видимому, не всегда под давлением требований исполнителей. Работа над "Чародейкой" - это не эксперимент, тут мастерство большого размаха. Но масштаб и новизна задания то и дело требовали от композитора отказов от проторенной дороги, опережая привычные пути, когда иные еще не утвердились! От всей концепции "Чародейки" веет композиторской лабораторией. Очень интересно за ней наблюдать. Но обычно Чайковский приучает не замечать работы в силу удивительной спонтанности его музыки, непроизвольности ее становления, за чем скрывается, однако, прочный костяк.

Вот вкратце ход работы над "Чародейкой". Чайковский познакомился с драмой И.В. Шпажинского "Чародейка" в январе 1885 года. Особенно сильное впечатление вызвала в нем сцена встречи Кумы и Княжича. Тотчас же Петр Ильич обратился к автору драмы с просьбой переделать "Чародейку" в оперное либретто и вскоре получил полное согласие. Лето 1885 года было отдано сочинению симфонии "Манфред"; только в сентябре Чайковский принялся за первый акт оперы, сочинение которого закончил в начале декабря. Второе действие было закончено 1 февраля 1886 года, а 7 февраля композитор записывает в дневнике: "Целый день прокоптел с невероятным напряжением над несколькими тактами. Это в интродукции [к "Чародейке"] ход мне не давался...". Работа над третьим действием растянулась до июля 1886 года. Наконец 18 августа Чайковский отметил в дневнике: "Кончил сегодня совершенно черновые эскизы оперы". Но вскоре же занялся отделкой сочиненного. 11 и 12 сентября Чайковский записывает в дневнике: "Сыграл сегодня целиком все первое действие и, к ужасу, вижу, что оно ужасно длинно. А длинные оперы никуда не годятся". Проигрывая второе и третье действия оперы, "пришел в такой ужас от их длины, что раздражился...". 19 сентября Чайковский принялся за инструментовку "Чародейки" - все в том же нервном состоянии. В октябре Чайковский занят клавираусцугом оперы. Все время волновался из-за необходимости сокращений и опять и опять работал над клавираусцугом и над инструментовкой первого акта. Кончил клавираусцуг в начале февраля 1887 года и начал инструментовать второе действие, закончил эту часть работы в апреле. А между тем в Мариинском театре уже шло разучивание оперы. В апреле же была начата Чайковским инструментовка четвертого акта. "Не люблю я это действие, или, лучше сказать, разлюбил. Оно скомкано, искусственно склеено, длинно, сложно и страшно мрачно... А затем... третье действие, но оно самое легкое, самое любимое и приятное для меня" (Чайковский - Шпажинской). 23 апреля инструментовка четвертого действия была закончена, хотя работа далась нелегко. Чайковский жалуется на рассеянность, путанность мысли, на трудности. 27 апреля - начало инструментовки третьего действия, а 6 мая: "Кончил все!!" Интродукция инструментовалась 5 мая ("очень трудно работалось"). Дальше опять последовали изменения и сокращения ряда моментов оперы. И - постоянное беспокойство! Записи в дневнике: от 15 сентября - "занимался усердно инструментовкой переделок в опере "Чародейка"; от 16 сентября - "утомился от напряжения в изыскании способа купюр"; от 17 сентября - "работал над сокращениями в опере "Чародейка"; от 18 сентября - "занимался клейкой и устройством изменений" (IV акт оперы); от 19 сентября - "клеил перемены" в опере. Итак, сочинение, инструментовка и переделки "Чародейки" заняли три года с постоянными перерывами и сменами сомнений и крайнего напряжения сил. Чайковский и ждал завершения своего взлелеянного произведения, и страшился его. Наконец, 20, 23, 30 октября и 1 ноября 1887 года состоялись четыре (первых) представления "Чародейки" в Петербурге в Мариинском театре под управлением автора.

Приводя краткие данные о нервном ходе работы композитора над сочинением "Чародейки", я хотел обратить внимание на безусловную озабоченность его сознания: ему упрямо хотелось добиться реализации своего замысла и обратить увлекший его сразу же кульминационный момент драмы Шпажинского в эпико-лирический музыкальный сказ о русской девушке, оказавшейся в трагической ситуации в силу качеств счастливо одаренной природы своей и светло-лучистого характера своего. Чайковский инстинктивно чувствовал, что ему надо добиться от своих творческих возможностей всего лучшего, всего эмоционально заражающего, ибо тут он встал перед обобщением глубоко правдивого русского женского характера. И поэтому нервничал, досадовал, раздражался, когда что-либо не выходило, и вновь радовался, когда чувствовал удачу, и вновь напрягал свои силы.

Молодая пастушка

Когда читаешь тупые упреки тупых критиков (каждый со своей колокольни предъявлял затверженные требования Чайковскому, как обвиняемому: "ты, мол-де, и опер-то сочинять не должен и не умеешь, и не вокальный ты композитор, и драматического начала в тебе нет!"), удивляешься, как же возможно было не услышать главного и не выявить за навязываемыми уже всецело признанному мастеру рецептами - не услышать того, что сам он хотел сказать и чему сам искал музыкально-драматического оформления?! Представим себе, как больно было Чайковскому ощущать себя во все дни репетиции "Чародейки" и потом во все четыре спектакля, которыми он дирижировал (причем даже Направник потом отзывался, что Чайковский хорошо вел оперу!), ощущать себя, словно среди глухих, и принимать поздравления с успехом, явно поучительно-снисходительные.

Существует рассказ, что Чайковский, приглашенный тотчас или вскоре после премьеры оперы на дружескую вечернюю встречу к одному из руководящих петербургских композиторов, при появлении своем потребовал, чтобы не напоминали о "Чародейке": "О мертвых пословица внушает говорить или хорошо, или ничего, а поскольку теперь конфузно говорить о моем погибшем детище хорошее, то забудем про него!". Характерно, что это предание долго передавалось изустно, и понятно, что Чайковский затосковал, глубоко раненный окружающей глухотой и оскорбленный нежеланием понять. "Никогда с таким старанием я не работал, как над "Чародейкой", - писал он одному из друзей. Вместо сочувствия он читал и слышал наставления. Пятым представлением "Чародейки" (6 ноября) Чайковский уже не дирижировал, а на седьмом (17 ноября), состоявшемся при полупустом театре, всем стал ясен "решительный провал". Это "клеймо" надолго укрепилось в Петербурге за замечательнейшей оперой, но его несправедливость для всех подлинных почитателей музыки великого композитора вскоре же, уже в декабре 1887 года, стала несомненной, когда были получены "сообщения из Тифлиса об успехе "Чародейки". Оказалось, что как только, даже в скромных сравнительно театральных условиях, эта полуизгнанная опера попала в дружеские, сочувствующие руки (в данном случае к Ипполитову-Иванову) и в намерение композитора вслушались, как ее ценность нашла себе признание, и даже в виде полных сборов. Но нервные предчувствия, охватывавшие Чайковского при сочинении "Чародейки", оказались верными. В чем же было дело?

Надо помнить, что как несомненно оперный композитор Чайковский (вопреки всем постоянным убеждениям критиков, что опера - не его дело) владел драгоценнейшим качеством: он давал столь эмоционально-чуткую направленность музыкальной форме своих опер, что этой направленностью организовывал внимание слушателей и умел дать живую мелодически волнующую пищу этому вниманию там, где оно могло остыть, ослабеть, утомиться. Лично мне кажется, что Чайковскому в данном отношении могли помочь наблюдения за композиторами-французами, но больше всего и особенно Бизе (с "Кармен" - первое знакомство в январе 1876 г., а затем все большее и большее осознание - см. письма 1880 г. к М.И. Чайковскому и к фон Мекк).

Я не хочу этим сказать, что тончайшие реформаторские реалистические тенденции, обнаруживавшиеся в "Евгении Онегине", - тоже плод французских влияний. Они созрели в Чайковском под знаком огромных сдвигов русского разночинного театра и безусловно великой культурной революции в России эпохи юности Чайковского, совершенной бурным всплеском демократической "разночинной" мысли во всех областях искусства. Но в поисках наиболее интенсивно воздействующих принципов музыкально-драматургического оформления опыт французов-лириков мог сыграть определенную роль. И я бы сказал, что секрет новой, эмоционально направленной формы музыкального театра нашел не только Бизе, но и особенно Оффенбах, последний - под влиянием публицистических тенденций... Не место здесь излагать, каковы были повсеместные, в Европе, искания в области оперной формы в процессе демократизации музыкального театра в "послеграндоперную стадию", но русская культура, насквозь демократизировавшаяся и вместе с тем всегда чуткая к передовым явлениям в Европе, в свою очередь пыталась найти свое решение оперности. Всем, конечно, ведомы признания Чайковского в письме к фон Мекк в сентябре 1885 года, совпадающие с началом сочинения музыки "Чародейки" ("есть нечто неудержимое, влекущее всех композиторов к опере: это то, что только она одна дает... средство сообщаться с массами публики... опера и именно только опера сближает вас с людьми, роднит вашу музыку с настоящей публикой..." и т.д. и т.д.), но из этих важнейших высказываний не сделано выводов-наблюдений над процессом оперной работы Чайковского, которую всю надо рассматривать сквозь опыт конкретизации общения с широкими кругами слушателей. Чайковский мечется. Даже после "Онегина", когда он, казалось бы, сам понимал, что нащупал нечто новое. Он вступает на путь заветов французской "большой оперы" и создает массивную "Орлеанскую деву". Но вскоре убеждается, что этот жанр тянет далеко не в ту тематику, каковая требовалась процессом сугубой демократизации оперы, тем более - русской.

Возвещая еще в связи с "Онегиным" о своем отвращении к лжи и ходульности эффектов оперной мелодрамности, Чайковский в "Орлеанской деве" (что еще любопытнее - в "Мазепе") будто бы сам к ним возвращается. Но это не так. Он ищет не внешних мелодраматических эффектов. Как симфонист, он понимал, что опера конца XIX века не может миновать гигантских завоеваний европейского симфонизма, пробует сочетать, но не механически, а оперно-драматургически, идею музыкального развития, как основной двигатель симфонизма с психореалистическими тенденциями демократизирующейся русской оперности.

Этого процесса никак не могли понять преследовавшие оперного Чайковского рецензенты. Они инстинктом чувствовали, что Чайковский-инструменталист производит какие-то злостные эксперименты с оперой, и потому просто либо отрицали в нем оперного композитора, либо диктовали ему им известные рецепты. А Чайковский упорно шел своим путем. Он симфонизировал оперу, вовсе не отказываясь от великих вокальных традиций, и умел ценить истинно творческое и у Россини, и у Доницетти, и у Верди, и у Мейербера. Но он боролся с самодовлеющими "опустошенными интонационно" формами и - симфонист, - однако, шел навстречу живым интонациям эпохи и, прежде всего, обратился к интонационным качествам русского демократического романса и ко всем промежуточным формам русской демократической задушевной лирики, возникавшим на смену отживавших традиций бытовой песни замкнутого в себе крестьянского строя. Нам теперь совершенно ясны скрещивающиеся сложные процессы песенного общения города и деревни и обмена мелодическими культурами городских посадов, пригородов, застав с демократическим мелосом растущего города, а всего этого - с давними поместными и деревенскими очагами песенности, и над всем этим процессом - создавание и популяризация лирики романсной.

Отдых на жатве

Творчество Чайковского, столь инстинктивно чуткое до становлений и кризисов мелодического в музыке, стояло в центре происходивших новообразований мелодического языка русской музыки, обусловленных всем новым строем интонаций русской речи - и словесной, и "речи точных интервалов", т.е. музыки. Строй интонаций, демократизируясь, вел к реалистически, волнующей мелодике, складывавшейся из множества воздействий, включая и русифицированную итальянскую кантилену. Я вкратце суммирую эти процессы. Но при включении их в стиль оперный, в особенности в качестве романсной лирики, Чайковский верно нащупывал те пути к сочетанию живой окружающей интонации с принципами симфонического развития, которые делали русскую оперную музыку средством передачи звукоидей в эмоционально направленной форме, наглядно проектируемой в сценических образах. Так психореалистическая драматургия находит свое музыкальное выражение в симфоническом развитии, оперно преломленном, с чутким учетом душевных свойств данного интонационного материала.

Реалистический путь русской музыкальной речи эпохи Чайковского вел не к жанровой детализации и подчеркиванию разного рода делений, а к сочетанию, к смешению в целях образной экспрессии всех элементов. Отсюда исключительная гибкость и эмоциональная чуткость мелодики Чайковского, словно живой речи: в ней важна целеустремленность содержания, психологическая направленность, а не стилистически-эстетическая четкость (вот это от подлинной песни, это от европейской кантилены, это от риторики оперного речитатива и т.д. и т.д.). Словом, мелос Чайковского образовывал сложный сплав "диалектов" с акцентом на романсовые интонации, составляя языково-выразительное единство, а не традиционно формальное чередование напевов по их, своего рода, "кастовой" сопринадлежности. Современным эстетам это казалось непростительным смешением мелодических стилей, но большинство слушателей всегда чувствовало убедительно смысловое единство и эмоциональную направленность форм лирики Чайковского, ее органическую природу и силу воздействия. Например, для мелодического стиля Чайковского не характерна забота о подчеркивании, о выделении народных песен в обработках, но зато он всегда так вплавит народно-песенное как органическое качество в свою мелодику, что она воздействует как русская распевная лирика даже при иноземной окраске. Велика была одаренность Чайковского в этом величавом обобществлении элементов звуковой речи в русскую национальную музыку соответственно мировому восхождению русской прозы, чуждому националистической ограниченности. Здесь он вплотную примыкает к Глинке как создателю европейско-русского интонационного словаря, в смысле некоего "в устности" обращающегося сплава привычных данной эпохе музыкальных интонаций.

Создание "Чародейки" как раз совпадает с наиболее сложным на всем развитии творчества Чайковского периодом поисков русского оперного психореалистического языка не на основе националистической исключительности, а под воздействием всех вышеизложенных совершающихся в музыке процессов. Оттого-то сочинение этой оперы происходило в нервно-повышенной атмосфере, оттого Чайковский, уже закончив музыку оперы в черновых эскизах, все вновь и вновь не удовлетворен и заново редактирует достигнутое путем длительной работы над клавиром, ища емкой и целенаправленной на разгрузку восприятия формы. Тут же он принимается за инструментовку.

В партитуре так и остались следы некоторой неуравновешенности. Далеко не все давалось композитору "наверняка". При исполнении приходится очень учитывать эту "лихорадочность" партитуры, чтобы получить некое стилевое равнодействие с учетом всей тонкости мастерства Чайковского в смысле чуткой "эмоционализации" симфонически-оперного сопровождения, но в то же время и значительной инструментальной перегруженности.

Разгадать особенности оркестрового письма "Чародейки" - это искусство, требующее очень тесной спаянности души и мысли у дирижера!..

В этом отношении нельзя не отдать полной справедливости дирижеру Пазовскому, разгадавшему особенности оркестрового письма Чайковского в "Чародейке" и давшему образцово гармоническое толкование партитуры.

Поиски формы "Чародейки", такой гибкой формы, которая помогла бы слушателям схватывать без острого утомления музыку "Чародейки" как произведения сложной творческо-лабораторной работы, так и не отлившейся (не застывшей) в отчетливо замкнутом круге вдохновенных помыслов, - эти поиски продолжались у Чайковского не только во все время печатания, но и репетиционной театральной работы над разучиванием и постановкой "Чародейки". Думаю даже, что Чайковский, вопреки своему обыкновению, сознательно оттягивал окончание инструментовки уже в период репетиций. Чтобы яснее и яснее для себя выверить интонационное содержание оперы в живом звучании с проверкой и вокальных трудностей и силы эмоционального воздействия самого пения, он терпеливо отвечал на просьбы артистов о той или иной переделке. Обычно мягкий и уступчивый в таких конфликтах, он в данных обстоятельствах словно сам для себя хотел выяснить какие-то ощутимые им неувязки, боясь, как бы где-либо конструктивно-формальные дефекты не отвели живое восприятие от существенно содержательных моментов. В этой работе Чайковского есть сходство с соответственной работой, вторичной, третичной и т.д. над своими текстами Льва Толстого. И для музыкальных текстологов детальная расшифровка "треволнений" Чайковского в редактировании окончательного облика клавираусцуга и партитуры "Чародейки" представляет не менее значительные трудности, чем для дирижера при выборе тех или иных вариантов. Но зато для понимания музыкальной формы у Чайковского, формы как разумной организации музыки в целях раскрытия ее содержания с учетом закономерностей массового восприятия, изучение борьбы композитора с самим собой при создании "Чародейки"' открывает много любопытного. Значит ли это, что данная опера - незавершенное произведение? Только не так. Чайковский, как уже было сказано, стремился добиться симфонизации оперы, не отказываясь от великих традиций вокального стиля.

Что же определяет симфоничность оперы? Возьмем драматургически развернутую сюжетную линию и сложенный по ней текст. Если музыка точно следует тексту, номер за номером, вне взаимосвязи их по музыкальным образам, то, конечно, никаких признаков музыкального развития в опере еще нет. Если музыка тоже следует тексту, но разрабатывает свою взаимосвязь элементов по их формальным признакам, независимо от эмоционального подтекста либретто или за отсутствием этого подтекста (либретто, хотя бы распрекрасные по стиховой технике, но основанные лишь на рационалистической схеме действия без обоснования психологического, т.е. эмоционального подтекста, только губят композитора! Ведь в опере поется текст, а слышится то, что его обусловливает: внутренний, эмоциональный смысл), она симфонична только в инструментальном своем фазисе.

Оперное симфоническое развитие требует: а) чтобы в музыкальной ткани были элементы-импульсы, влекомые самой природой своей к росту музыки, и б) чтобы эти ростки постоянно были в органическом сочетании с эмоционально-смысловым подтекстом вокализируемого, в пении развивающегося драматического действия.

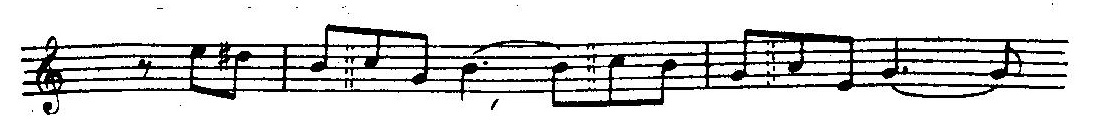

Чайковский овладевал этого рода симфонизмом шаг за шагом, от оперы к опере. Если в увертюре к "Черевичкам", изложив в эпико-повествовательном тоне бытовой устойчивый образ данной украинской среды, он останавливает внимание слушателей буквально на кончике мелодии, на "хвостике":

и тут же через миг оказывается, что этот хвостик заводит бурную заворошку (allegro увертюры), - тотчас возникает мысль о проказах черта, нарушающих покой и уют мирного быта. И всем ясно, что, когда, вслед за шалостями черта (музыка первого allegro увертюры), в оркестре возникает и расцветает ясная чувством мелодия, она знаменует противящуюся чертовым домыслам душевно богатую волю, т.е., что композитор вызвал образ Вакулы путем симфонического развития, связанного с эмоциональным подтекстом сюжета. В той же опере примеров сколько угодно! И тематические ассоциации, раскинутые словно арки или верстовые столбы по всей музыке и по всем актам оперы; и расцветание знакомых попевок в различных вариантах (например, веселящегося "хвостика черта" в увертюре и в "чертовом гопаке" в хате Солохи); и эмоционально соответственные друг другу нарастания на далеких расстояниях; и различного рода тематические переклички, столь свойственные классическому бетховенскому симфонизму и его драматургии, - все подобное можно наблюдать и на всем протяжении "Чародейки", но только - соответственно иной темповой и динамической природе этой оперы - в более усложненной и замедленной поступи и пульсации. Жизнь мотивов, попевок, ритмоузоров сплетена с широкими и плавными мелодиями, в которых высказывается большое чувство, страстная мечта, сильная воля, мужество, любовный пламень. Все время чередуются свойственные первым темам симфонических allegro концентрированность и импульсивность с пластикой широковетвистых лирических напевов - многообразных "побочных" тем и с нагнетаемыми волнами музыки: в них подъемы и спады развития, в них накапливается и разряжается стихия звука, параллельно наплывам и разрядам эмоций. Совершенен в данном отношении третий акт оперы, о чем вновь и вновь хочется говорить (к сожалению, недотянутость и провалы симфонического развития значительно падают на заключительный акт: там надлежало так много выразить, чтобы не растягивать оперы еще на одно действие!) Там есть своего рода симфоническое интермеццо (после ухода Князя), когда Настя, измученная, получает предупреждение о грозящей ей гибели и переключает себя на встречу Княжича. Это изумительный момент! Кстати, для сравнения напомню о симфонических досказываниях и переключениях в "Царской невесте" Римского-Корсакова. (Когда Грозный, проходя, замечает Марфу и потом - интермеццо выхода Любаши на инструментальном воспроизведении ее похоронной песни на пиру в I акте.)

Каждый из главных действующих образов в "Чародейке" окутан сопринадлежащими ему ритмами и интонациями. В действии они словно расходящиеся и сплетающиеся круги на воде: их вызывают эмоциональные столкновения! Как характерно, например, своим "баркарольным" ритмом (взлетающие и ниспадающие интонации - своего рода "короткие волны") страстное обращение Князя к Куме-Чародейке в третьем акте (сравним спокойно напластываемые, совсем короткие "волна за волной" в прекрасном напеве вступления, потом - ариозо "Глянуть с Нижнего"). Именно в "Чародейке" особенно можно наблюдать развитие музыки из метаморфозы ритмов, следующей эмоциональному подтексту действия (сравним I акт и - опять подчеркиваю - симфоническую интродукцию, образец логического становления ритмического узора, становления, последовательного, как силлогизм). Но вся эта замысловатая ткань музыки воспринимается вполне ясно, если дирижеру удается постичь органичность ее возникновения из творческих импульсов, толкавших Чайковского на сочинение "Чародейки". Тезис драмы - красота вносит раздор, - конечно, вызывал на длительное раздумье!

Психея

Но сосредоточение музыки "Чародейки" вокруг истории одной женской души и ее противления хищнической страсти не должно от нас заслонять, да и не может заслонить, другой ценной в своей безусловной красоте выражения эстетической стороны этой оперы как произведения и симфонического. Разумею глубоко чуткое чувство родины, внедренное в музыку, я бы сказал, во все поры музыки. Внедренное настолько любовно и до боли душевной остроправдиво и цепко, что оно, в сущности, позволяет говорить о жизненной силе и почвенности музыки, минуя драматическую канву и превращая даже центральный характер Насти в обобществленное явление, во внеличный образ, связанный органически со сложным комплексом объектов русской действительности: с ее природой, с ее историей, бытом и т.д. и т.д. Чайковский - не Толстой, в том смысле, что не занимается моралью. Он не осуждает участников драмы и из участи Насти не создает скорбного пути жертвы насилия. Он повествует: вот как было. Это не значит, что он равнодушный созерцатель гонимой красоты. Но нельзя сказать, чтобы он снизил фигуру Князя и даже Княгини. У него, как у Шекспира, не ненависть к макбетовским характерам, а острое раздумье вот и о таких созданиях или порождениях действительности без хныканья о падших, о преступниках. Силу и дерзость людей, волю к власти, вершины ревности и мести Шекспир не стремится вуалировать. Наоборот, он, словно по-рембрандтовски, тем выпуклее "рельефит" образы. Вот это шекспировское было в симфонизме Чайковского. Оно внушило ему гениальную, покорившую внимание всего мира увертюру "Ромео и Джульетта", оно, вызвало проницательнейшую разгадку - через симфонизм - шекспировской "Бури". Эта небоязнь дерзких характеров и острых вершин - проявлений преизбытка жизненных сил - ярчайшее свойство Чайковского симфониста-драматурга, и его экскурсы в сферу жизнь-игра не дают никакого права понимать под игрой равнодушно-легкомысленное времяпрепровождение. Но вот, что ради полноты жизнепроявления можно поставить жизнь на карту, это Чайковский понимал, и игра Кумы с Князем в финале акта, т.е., в сущности, высокая ставка своей судьбы, не уступает силе художественной экспрессии подобной же "игры" Кармен у Бизе, Подобного качества острые углы и психические вершины действия в "Чародейке", конечно, составляют великую прелесть лучших страниц, шекспировки напряженных, ее партитуры. И все-таки рядом с ними или, вернее, над всем этим в музыке светятся лучи, согревающие сознание слушателей, влекущие его за грани страстей: это чувство родины. Как их вызывает Чайковский в музыке? Он, вероятно, об этом не думал. Тут нет нарочитого этнографизма, нет и национального фольклора во что бы то ни стало, т.е. как стилизаторства, хотя русской песенности и распевности сколько угодно, т.е. изобильно и свежо. Русское в мелосе и гармонии партитуры "Чародейки" выходит за пределы только внешне слышимой окраски или подражательности: народное по сути, по содержанию, оно без специфического наигрывания сообщается чуткому слуху.

Чувство родины бесконечно возвышает всю творческую концепцию оперы, преобразовывая ее из бытовой драмы, и даже из свойственного ей качества стилистики психологического романа в высокий симфонический сказ. С первых тактов вступления ощущается этот сказ о родине. Смешно, нелепо, как была прозевана - именно прозевана - эта интродукция "Чародейки" в русской симфонической литературе! Но дальше, по всем путям действия, музыка излучает лирическое становление родимого, родного: здесь ласкающая сердце попевка, там броский ритм русского жеста, русской повадки, там типичный подголосок или национальный песенно-танцевальный оборот. Во многих моментах музыки Чайковский не чуждается пушкинской интонационной формулы: "то разгулье удалое, то сердечная тоска", но развивает ее в типично своих бесчисленных вариантах, как это ему было свойственно с первой страницы Первой симфонии и о чем не скажешь лучше, чем словами тоже Пушкина: "Что-то слышится, родное...".

Слышание родного - лучшее качество, излучаемое музыкой "Чародейки", возвышает ее даже над ценностью драматургически музыкальной как драмы русской женской души. Впрочем, основные эпизоды этой драмы тоже возвышены лирикой Чайковского до преодоляющей чувственное симфонической атмосферы, отнюдь не порывающей с эмоциональным подтекстом действия и не переводящей музыку в безвольное созерцание. Дыхание любви всегда налицо, как налицо и присутствие природы, вплоть до разгула стихийных сил - тютчевского хаоса - в последнем акте.

Родное, родимое раскидано Чайковским и в типических интонациях второстепенных персонажей оперы, особенно в характерных "речениях" Паисия, в броских отдельных репликах людей, окружающих Куму, Княжича, Князя, Мамырова. Менее удался в отношении типизации "промысла" образ колдуна-знахаря. Но реалистическая чуткость не позволила Чайковскому создать романтически колдовскую обстановку для русского леса и ею окутать явно себя разоблачающее суеверие! Иное дело - тонко проведенное в ритмику музыки ощущение действия вблизи раскинувшейся русской реки.

Оркестр "Чародейки" - это своего рода особый "огород" в метаморфозах инструментального стиля Чайковского. Особое в нем не означает обособленности, т.е. больших отклонений от постоянства оркестровой звучности и артикуляции составляющих ансамбль отдельных инструментов и инструментальных групп. Правда же, с первых оркестровых opus'ов Чайковского быстро сложился его очень толковый или типовой для него оркестр. Под толковостью разумею тут комплекс как-то сразу определившихся целесообразных приемов и некую постоянную звучность, отличимую именно как оркестр Чайковского и по своей консолидации и по своей явной направленности на экспрессию, на "общительность инструментальной речи", на собеседование с выпуклыми членениями фраз или на плотные tutti с их настойчивой повторяемостью, когда мысль вбивается словно молотами и требует безоговорочного подчинения (имею в виду tutti всякого рода заключений и подведения итогов или tutti драматических вершин после замечательных своими восхождениями нарастаний). Но там, где Чайковский прибегает к диалогизирующему оркестру и к музыке как собеседованию, он достигает множества нюансов в речах инструментов (уже в "Онегине" это покоряет!), добиваясь выразительной вокально-инструментальной ариозно-речитативной речи.

Но на стадии около "Чародейки" оркестр, свойственный Чайковскому, испытывает заметные внутренние коллизии. Надо понять, что когда мы говорим - инструментовка Чайковского, мы искусственно вытаскиваем из сочетания неразрывного: мысль, явленная в материале и оформленная в материале так, чтобы стать максимально экспрессивной, образно-убеждающей, а из того следует: и убедительной, - вот из этого единства вытаскиваем технический процесс инструментовки. Он, конечно, есть, но до известной грани, ибо мысль вне слышимости ее в "говорящих инструментах" у Чайковского, мысль, ищущая наряд, еще не сшитый, для такого мастера живой интонации была бы мертвой водой. Инструментовка как подбор нарядов для мысли - это не оркестр Чайковского, где нет, за немногими исключениями, самодовлеющего колорита, где колорит есть уже результат экспрессивной речи, которой вот на таком-то этапе высказывания пришлось не только от резца обратиться к карандашу с мягкой штриховкой, но и к красочным контурам, а то и к кисти. Но это колорит высказывания, а не колорит как язык. Так вот, вокруг "Чародейки" стоят очень сильные своим индивидуалистическим духом "оркестры Чайковского": вот оркестр Третьей сюиты (1884) - выразительный, гибкий, с чарующим до жути мастерством звуковых светотеней, и притом разноликий, сообразно содержанию каждой части. Вот оркестр "Манфреда", резко вычеканенный (1885), с такой динамически экспрессивной нагрузкой деревянных порой, что кажется, что композитор слышал не данный инструмент с его возможностями извлечения такого-то тембра в таких-то условиях," а тембр, нужный ему как живая интонация вот данной окраски, независимо от извлекающего тембр, скажем, corno inglese, словно Чайковский тут предвидел открытия нашего времени, стремящиеся дать воле композитора распоряжение тембрами во всех диапазонах (проблемы электромузыки). Колорит как экспрессия, даже в явно звукописных моментах "Манфреда", где требуется звукоиллюзорная живопись (например, знаменитое скерцо), - это очень свой, очень индивидуальный инструментальный язык Чайковского, уже ведущий к экспрессивно-колористическому оркестровому языку "Иоланты" и особенно "Щелкунчика", не говоря уже об искусстве "шорохов" и "говорящей тишины" партитуры "Пиковой дамы". Чайковский с "Манфреда" начал шаг за шагом разоблачать у окружающей жизни кажущиеся состояния молчания и начал обращать их в состояния звучащие. Наука в ту же эпоху распознала свойства и действия невидимых лучей. Чайковский коснулся выразительности неслышимых, неуловимых до того тембров.

Отражение

Это совсем иное дело, чем утонченная звукопись западноевропейского импрессионизма, очень простодушного иллюзионизма, т.е. стремление заставить слух видеть. Хотя Чайковский умел и этого добиваться, но его целью было расширить пределы слышания окружающей нас действительности. Подумать только, что до сих пор эти его завоевания недооценены и не исследованы, уже проявив свое воздействие во множестве направлений (и прежде всего Стравинского в "Весне священной", и в Симфонии для духовых, и в Симфонии псалмов, и т.д.).

Очень справедливо говорил Римский-Корсаков по поводу ряда моментов экспрессивной "тембровки" духовых в Первой сюите, кое-где в Третьей симфонии, в Третьей сюите и в "Пиковой даме": "Я понимаю, за что ругают Петра Ильича оркестранты-духовики: он ищет новых возможностей не столько технических, виртуозных, сколько сказать еще "деревом" недовысказанное и выразить недовыраженное". (До некоторого предела Н.А. Римский-Корсаков проявлял даже симпатии к поискам Чайковского на данном пути, и, помню, мне жестоко от него попало в классе за какой-то скепсис в отношении ясности артикуляции флейты, кажется, в Третьей сюите: "Вы думаете, Петр Ильич не слышал-с, не знал-с?!"). Я еще не упомянул о соответственных нащупываниях новых звучащих сфер уже в партитуре Второй сюиты (1883).

Партитура "Чародейки" вновь поставила перед Чайковским, казалось бы, классически ясное, простое (не простоватое) задание, к тому же по ранним операм с русской тематикой знакомое (хотя бы "Опричник"). На самом деле задание являлось очень сложным и спаяно было со всем музыкальным языком "Чародейки", на котором и надлежит ненадолго задержаться в самых общих чертах. Не коснусь сложных вопросов об интонационных составах, образующих мелодико-гармонический комплекс оперы, Само собой разумеется, никто из русских композиторов 60 - 90-х годов, создавая русский оперный послеглинкинский язык, не мог миновать опыта Глинки и его образцового классического голосоведения. Само собой также понятно, что каждый из них, как и Глинка, как и все крупные мастера любого искусства, каждый по-своему, акцентировали то, что они считали безусловной русской интонацией, по-русски развитой. Многие композиторы, даже группировавшиеся около Балакирева, и не только они, в значительной мере шли от традиций "Прачевского сборника", т.е. сборника русских песен XVIII века, в смысле подчинения структуры песни инструментальной тонико-доминантовой оси. Но зато в невольный противовес этому другие искали завуалирования этой оси "побочными ступенями лада" для придания более архаического колорита гармониям, стараясь также инкрустировать в свой стиль возможно давние, возможно восходящие глубже, к первобытным стадиям крестьянского быта, напевы., Все искали наиподлинных песен, и все же никто уже не мог отрешиться от усвоенного, от западноевропейского инструментализма тонико-доминантового круговращения.

В самом деле, и Глинка и его преемники, оставаясь русскими, вовсе не мнили себя вне современного им творческого опыта прогрессивных композиторских сил Европы: Лист, Берлиоз, Шуман, Шопен, при наличии мощной бетховенской воли за ними - все они далеко не случайно столь часто цитируются в музыкантском обиходе России с 40-х годов. Только надо теперь научиться различать музыку этих мастеров в восприятии и трактовке европейцев от русских интонаций тех же Листа, Шумана, Шопена и т.д. Есть интонационно-русский "Шуман" - "Шуман" Балакирева; Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского, как во Франции есть "Шуман" Бизе и Гуно. Словом, мы тут, в музыке, имеем частью аналогичные обновлениям языкового словаря процессы переинтонирования - в своем интонационном обиходе, в материале, из которого воссоздаются музыкальные произведения, - сильных воздействий извне, из других стран. Это не механические заимствования и перенесения. Ничто не зазвучит на новой почве, если нет потребности, возросшей на этой почве, воспринять непривычные интонации. Вопрос только в том, какое европейское явление и с какой силой акцентировал тот или иной из русских композиторов и насколько по-русски, т.е. связывая это со своим отношением к своей народной музыке и проявлением в ней более или менее архаических черт. Петербуржцы (особенно "кучкисты", "балакиревцы", "корсаковцы" - это все стилевые этапы) умели в отношении к народно-песенному наследию держаться вкусово-эстетического отбора в смысле преобладания раритетных напевов. Московские любители народного пения (подчеркиваю: пения) в различных "очагах" такового, особенно на многочисленных гуляньях, в трактирах, на постоялых дворах и т.п. (впрочем, где только не звучала русская песня в Москве 40-70-х годов!), привили и московским музыкантам любовь не только к напевам записанным, которыми так приятно "кормить" свой слух за роялью в рабочей своей комнате, но к живой переливающейся в исполнении талантливых народных певцов интонации песен, песенности в ее прорастании тут же на слух.

Много и часто писалось о молодой редакции "Московитянина", об Аполлоне Григорьеве и А.Н. Островском и других энтузиастах московских бытовых певцов. Но не замечали главного - гармоничности интереса: не только к эстетике народного мотива, но к эстетике его интонирования, его "произнесения", как высокого единства. Москва не боялась "тронутости" песен городскими влияниями, но зато умела слушать песню как продукцию устной культуры народа и как целое - звучащую мелодию. Поэтому вокруг звучащие песни посадов, застав, пригородов не презирались ради песен более архаических формаций и изысканно-ладовых. Это понятно: в Петербурге живое народное интонирование песен, т.е. жизнь песенности, раньше, чем в Москве, засорялась иновлияниями (одно уж преобладание немецкого ремесленного мелкомещанского музицирования играло свою печальную роль).

Психологически понятно, что наблюдательный слух композиторов обращался к отбору давних подлинных образцов в Москве и Московской области, ибо песня и народное музицирование были в это же самое время еще в большом цвету. Жадно восприимчивый слух Чайковского с начала 60-х годов застал это многообразное цветение песни буквально на московских улицах. А.Д. Кастальский, Н.Д. Кашкин рассказывали мне, что такое была творимая, не застывшая в своих архаических пластах, народная песня в ее, так сказать, яви, в живых многообразнейших интонациях, да еще рядом с повседневно звучащей напевной русской речью, недалеко, совсем еще недалеко отстоявшей от "языка московских просвирен", которым наслаждался Пушкин.

Московское движение навстречу русской народной песне в ее процессах становления в условиях капитализирующегося города именно не было стилизаторством ни в каком случае. Передовая московская художественная интеллигенция впитывала через песенное возрождение соки жизни - народное чувство действительности, выражаемое через живые интонации, через звук, одухотворенный человеческим дыханием и голосом. Тут образовывались формы той культуры звука, речи, пения - русской распевности, из которой в ближайшие десятилетия и вперед в XX век идут пути к расцвету интонационно-декламационной культуры Малого театра, к русскому оперному реформаторству (театр Саввы Мамонтова, Шаляпин, к рахманиновским зорям и напевнейшему пианизму, к Станиславскому и русской мелодике чеховского театра, мелодике сердца, чутко услышавшего зовы весенних бурь). Но прежде тут страстно неистовствовали в предчувствиях несомненности победы русского музыкального разночинства многоликие проводники песни по Москве и рядом с ними Островский, разгадавший музыку русской весны, а главное - в этом движении созрело и расковало себя чуткое ухо Чайковского. Счастье Чайковского, что тотчас по окончании Петербургской консерватории он попал в Москву и застал великие 60-е годы среди мощного раскрытия русских артистических сил в окружении народно-песенного весеннего половодья; надо же понять, что Москва - древнерусский город-собиратель, как в свое время с иконописью, так теперь с песенностью, уже таившей в себе стремление к очередному историческому перевоспитанию, укрепил родные месторождения музыки. Тут и мелос Чайковского получил жизненные силы. Первой ласточкой русской городской песенной стилистики Чайковского явилась музыка к весенней сказке Островского "Снегурочка", недаром так оцененная москвичами едва ли не всех артистических кругов. Здесь-то все почувствовали, но не всегда умели определить то русское в Чайковском, то качество, что позволяло ему объединить в себе любые элементы музыки - и близкие и далекие - так, что они звучали в конечном итоге по-русски. Что же это? Почему и нежнейший музыкальный пейзаж, и пышность двора Екатерины, и украинское барокко, и строгость петербургского ампира в мощных арках-композициях симфонического строя, среди нервных интонаций, и гимн величию уснувшего навек Версаля ("Спящая красавица"), и мелодии немецкой романтической сказки ("Лебединое озеро") имеют в себе что-то несомненно русское, родное даже при чужих, казалось бы, образах?

Ветка лавра

И вот, наконец, создается Чайковским опера, всецело посвященная русской бытовой легенде о женщине, ставшей чародейкой благодаря красоте своей, такой красоте, что покоряла себе жестокие, властные души, но сеяла раздор в семьях и в округе и тем вызвала месть и свою гибель. Здесь вспыхивает мелодика Чайковского еще раз в страстном, неизбывном, я бы сказал, "пении изнутри себя", музыке интонирующего свою жизнь сердца. Становится понятно, что тут вот так чудесно полно выражает себя лучшее, родное, самое дорогое всем людям в мелосе Чайковского качество, которое спаивает все элементы музыки. Можно дать ему пока только одно определение: распевность, распевное, распевание. Это то, что не позволяет русскую музыку ощущать вне живой интонации, вне ее звучания как язык, как осмысленное чувством или отношением сердца к высказываемому произнесение - в пении ли, в гласных ли и согласных. Надо только понимать значимость русского распевания, что заставляет вырастить мысль, высказать ее не только как некую словесную абстракцию, а как в тоне, звучании рождающееся существо человека, мозг, становящийся звуковым общением. Общением прежде всего, а там уже с большим или меньшим акцентом воли, сердца или интеллекта и большей или меньшей явности образов. Главное русской музыки лежит не в буквальности нот, а в том, что через интонацию их осмысляет, делает их жизнеспособными. Разве это не во всякой музыке? Да, в каждой из музык по-своему и в какой-то мере. В русской же - природа музыки, живая, человеческая интонация - распевность - упорно проявляет себя и поет в самых различных стилях.

"Возьмет вас Чайковский и не выпускает. Говорю себе - да не мое это, не то, что нужно сейчас, и вкусу моему не отвечает, да вот еще некоторые музыканты говорят - не так, мол, это и сделано. А пока в самой музыке его что-то там не выскажет себя сполна - не выпускает она мое сердце". Не смею утверждать, любил ли Горький Чайковского потом или нет, но вот такое высказывание я от него однажды слышал, беседуя об одном из современных композиторов году в 1917 - 1918. Распевное в Чайковском ценил А.К. Лядов, указывая на удивительность ассимиляций Чайковским французских и итальянских реминисценций. Здесь я не могу приводить прекрасных примеров, которые он приводил, говоря: "Вот как это далеко от русского, если смотришь на ноты, но почему же это воспринимается как русское - вот, слышите?!".

Вот вся "Чародейка", огромная, раскидистая - в этой русской загадке распевности, распевания. В своих высказываниях, только что данных об интонационной природе "Чародейки", я уже определил природу ее партитуры. Здесь оркестр Чайковского весь состоит в воплощении искусства инструментальной распевности. Отсюда разнообразие приемов нагрузки и расплетания ткани и своеобразная техника педали. Звучит и длится, связуется и обрастает атмосферой то, что на глаз кажется просто досадным жестом усталого сознания композитора: "э, да пусть будет хоть так". На самом же деле - всюду бдительность настороженного слуха во имя выразительности.

"Чародейка" звучит у дирижера только тогда, если он так проинтонировал партитуру в себе, что при исполнении "поет рукой", т. е. музыка во всех своих инструментальных нюансах наличествует в его сознании, распевается в нем - и тогда распевность передается оркестру, и тогда живет, дышит каждый миг! Иначе все вянет или принимает формы оркестровых сольфеджий. В целом партитура "Чародейки" - сочная, но не без громоздкостей и не без упрямых жестких tutti. Есть моменты мелодраматической "манфредовской" взвинченности. И все это, досадное, исчезает или заново осмысляется, если интонирующая рука дирижера передаст музыку оркестру, как если бы рассказать ее эпически напевным русским складом и тонусом речи. Впрочем, даже клавир "Чародейки" можно так напеть.

В простейшем обыденном явлении напевания, когда человек, инстинктивно подбирая отвечающие его душевным состояниям мотивы, высказывает себя звуками, уже наличествует явление интонации как распевания. Мы говорим "слова текут", если понимаем, что за чередованием слов в тоне речи звучит, переливаясь тончайшими оттенками смысла, эмоциональное отношение к высказываемому словами.

Русские композиторы, певцы, драматические актеры, Станиславский с теорией сквозного действия и требованием к актеру не играть нарочито, по учебникам декламации и риторики, а слушать свое я и интонировать во вне жизнь, слышимую в себе, Рахманинов, точно игравший написанное в нотах, но так, что хотелось крикнуть: "Да ведь это только мертвые буквы, а то главное, что звучит в пальцах, - атмосфера музыки - ускользает от записи вовсе". Потом же, приглядевшись, вы понимали, что контуры записаны верно, но надо влить в них именно отношение к высказываемому нотами-знаками, непрерывность душевной деятельности и цезуры дыхания. Послушайте, как пел Шаляпин: за отдельными звуками вы почувствуете своего рода "волыночный тон", некое напряженное звучание, вернее - дыхание, ставшее звучанием. Вы ощутите толчки, как бы забирание воздуха мехами, услышите цезуры, "прерывы", но все это в тесной связи со смысловыми оттенками высказывания, и все это - живая интонация. Музыка Рахманинова просто на девять десятых непонятна вне постижения, пусть инстинктивного, что она не сочинена, только вымыслами воображения, но она следует "внутреннему слуховому действу" в человеке как реакции на действительность, ибо и сам человек, ощущая, составляет действительность.

Говоря о распевности оркестра "Чародейки" Чайковского, я особенно хотел отметить в нем живое интонирование драматического действия, своего рода свойства русской напевной речи или пения не только как искусства вокала, но и как передачи через интонацию смысла высказываемого. Конечно, в основе тут лежит русское реалистическое постижение звуковой речи как живого общения людей.

Замечательно, как оркестр "Чародейки" проводит через всю ткань оперы народно-интонационные "мелодические побеги". Это не обработка песен, но это и не формально симфоническая разработка. Чайковский, например, изумительно, впевает, можно сказать, нити попевок, характерные квартовые (с внутренними секундами) интервалы и ряд народных оборотов и ходов, а то и длящиеся песенные напевы,в смысловом и даже драматургически подчеркнутом их предназначении. Например, совершенно ясно, что драматургическое содержание четвертого акта - разлука. Надо обратить внимание, что в интонациях оркестра "Чародейки" большое, очень большое значение имеет отраженное интонирование народных инструментов, особенно рожечников, которые Чайковский несомненно впитывал и потом, не стилизуя, включал в ткань музыки. Характерно, что помещенный Модестом Ильичом Чайковским в третьем томе его известной работы о брате (между страницами 64 - 65) отрывок письма, на котором набросана тема из "Чародейки", является одной из популярных в свое время московских пригородных народных песен, игравшихся рожечниками и связанных с тематикой расставаний. (По любезному указанию проф. Е.В. Гиппиуса, это - вспомнившаяся Чайковскому песня "Сережа пастушок": "Последний час разлуки". Вполне естественно, что напев становится своего рода драматургическим интонационным лозунгом в IV акте оперы). Типично московский путь невыделения песенных интонаций из живой действительности, их вызывающей и их же перерабатывающей сообразно изменениям в самой действительности, - не говоря уже, что песня схватывается в ее исполнении, во всей сочности распевания, - в сильнейшей степени повлиял на оперную эстетику Чайковского и в особенности в опере всецело русской направленности, каковой является "Чародейка". Собственно, с таким же пониманием художественно-реалистического значения песни, напеваемой в быту, а не только напевов, лишь как эстетически ценный материал выбираемых для любования, сочинена Серовым еще в 1871 году (правда, незаконченная) "Вражья сила" - опыт в высшей степени чуткого отношения к конкретному бытованию песенности и тоже без боязни напевов, "тронутых" городом или посадом. Опера напрасно забытая, конечно, наивная, несколько попурриобразная в сравнении с симфоническим становлением "Чародейки", "Вражья сила" сильно страдала от натуралистических тенденций, но путь взят был верный - весь язык оперы пронизан песней как живым общением, а в лучших сценах ("масленица"), как не раз мне приходилось писать, становится народно-реалистической интонацией, подчиняющей себе все элементы музыки: это уже народное действо!

Сборщица сена